"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена

Одной из самых величайших сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена, безусловно, является "Русалочка". Произведение было опубликовано автором в далёком 1837 году, но до сих пор остаётся актуальным даже век спустя! В оригинале на датском языке сказка называется «Den lille Havfrue». По мотивам "Русалочки" было снято множество фильмов и анимационных версий, как на территории России, так и за рубежом, поставлено в театрах несчётное количество спектаклей и мюзиклов, и даже в музыке вроде песни Ларисы Майбороды сказка Андерсена нашла своё отражение. "Русалочка" до сих пор очень любима в Европе, а ее статуя в Копенгагене является местом паломничества для путешественников в Данию со всего мира. Но так ли хорошо мы знаем сюжет этой истории, которую также изучают в четвертом классе начальной школы?

Нельзя не согласиться с тем, что в массовом сознании образ Русалочки сложился как безответно влюблённой девушки, которая жертвовала собой ради объекта обожания (Принца), ходила по острым ножам и лезвиям, не могла признаться ему в своих чувствах и, наконец, понимая, что Принц и она сама — из разных миров, потеряла его навсегда, после женитьбы на другой превратившись в морскую пену. 90% людей воспринимают «Русалочку» как поучительную историю о том, что влюбляться и слепо следовать за своей мечтой, бегать за холодным возлюбленным — это в высшей степени неразумно, что нужно уважать чувства других людей и уметь отпускать их, если им и без тебя хорошо. Для психологов же эта сказка и вовсе про манипуляции, духовный рост личности, отверженность, созависимость, игру чужими чувствами и даже... синдром спасателя! Ведь Русалочка однажды в буквальном смысле спасла Принца во время шторма и отчаянно ждала, что и он соизволит отплатить ей тем же! Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Как это ни странно, но оригинал сказки Андерсена повествовал совершенно о других вещах! И, прежде всего, красной нитью в сказке читается именно религиозная и философская подоплёка, а не аналог типичных женских любовных романов про измену, безответность, ревность и суицид главной героини в финале произведения! В самом начале истории фигурирует семейство русалок (дат. Havfolkene, что означает «морской народ»), типичных женщин и мужчин с рыбьими хвостами, живущее глубоко на дне то ли моря, то ли океана. И все они — особы королевских кровей, обитают в прекрасном дворце, имеющим стены из кораллов, длинные заостренные окна — из чистейшего янтаря, а крышу — из морских ракушек, которые открываются и закрываются при движении воды во время приливов и отливов. Семья главной героини, которая в сказке названа просто Русалочкой (дат. Havfrue), хотя, справедливости ради, безымянными остаются и другие действующие лица сказки, показана неполной. В центре внимания — глава семейства — Морской Царь (дат. Havkongen), был вдовцом уже много лет, а Бабушка (дат. Bedstemoderen) приходилась ему матерью и вела домашнее хозяйство, управляла всем подводным государством (также неназванным) и занималась воспитанием своих внучек, число которых было шесть (дат. 6 deilige Børn, Havprinsesser). Ни дедушки, мужа Бабушки главной героини и её сестёр, ни даже матери, жены Морского Царя, в сказке Андерсена нет. В результате чего и Морской Царь отстранён, занят политикой своего королевства, и Бабушка не уделяет внучкам должного внимания, и сами сёстры-русалки предоставлены сами себе.

Сперва они целыми днями развлекались и играли в больших залах дворца, где янтарные окна раскрывались, и к ним приплывали рыбки, как у датчан прилетали ласточки, когда те широко открывали окна, ели из рук принцесс-русалок и давали себя гладить. Затем ухаживали за садом, расположенным за чудесным подводным дворцом, исследовали морские глубины, а уж потом и выплывали на поверхность, взявшись за руки, и распевали какие-то песни своими прекрасными голосами, подобно греческим сиренам, вызывая шторм одним своим появлением и отправляя ко дну множество кораблей вместе с экипажем, фактически становясь убийцами людей! Но для европейской мифологии того времени этот жестокий поступок был не дикостью, а вполне себе обыденным явлением. И тут Ганс Христиан Андерсен знакомит нас с главной героиней сказки, самой Русалочкой, которая выглядит типичной «белой вороной» среди остальных, хоть внешне особо не отличается от них: «самая младшая (из сестёр, прим. ред.) была самой красивой, ее кожа была чистой и нежной, как лепесток розы, а глаза — голубые, как самое глубокое озеро! Но, как и у всех остальных, у нее не было ног, ее тело заканчивалось рыбьим хвостом».

Вопреки распространённой версии во множестве экранизаций произведения, Русалочка держалась особняком ото всех, была погруженной в мечты, тихой и задумчивой. Никакие сокровища с затонувших кораблей её не интересовали! Единственным развлечением Русалочки был сад позади дворца. Пока её сестры соревновались во флористике, придавая саду форму то девы с рыбьим хвостом, то кита, главная героиня сказки оформила сад в виде огненно-красного Солнца, выражая тем самым свое стремление к возвышенному. Также единственным украшением сада Русалочки стала статуя мраморного мальчика, упавшая с какого-то затонувшего судна. Андерсен не объясняет, как эта статуя вообще оказалась на борту корабля, сравнивает кораллы и водоросли с цветами вроде роз и деревьями, а рыбок — с птицами. Но показывает, что Русалочка была по какой-то неведомой причине привязана к мраморному мальчику, любовалась им часами и даже обнимала. Но, помимо ухаживаний за садом, главная героиня сказки на протяжении множества ночей стояла у открытого окна и смотрела вверх, сквозь темно-синюю воду, где рыбы хлопали плавниками и хвостами, созерцала звёзды и луну, а также тень проплывавшего мимо кита или очередного судна.

[img]https://media.gettyimages.com/id/532342818/fr/vectoriel/la-petite-sir%C3%A8ne.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=yaY8wkeVf1lbzmb-NsL8yGE5u0G973OtM5Bjetxx0ig=[/img]

Но больше всего на свете Русалочка полюбила слушать бабушкины истории о живших на поверхности моря или океана людях и их обычаях, которые откуда-то непостижимым образом узнала. Образ старушки в сказках и легендах всегда ассоциировался с источником мудрости, а в случае с ведьмами — ещё и почему-то со злом. Бабушка Русалочки и её пяти сестёр слыла среди придворных умудрённой опытом мудрой женщиной, которая гордилась своим благородным происхождением, поэтому с превеликим удовольствием плавала с двенадцатью устрицами на хвосте, в то время как остальным разрешалось носить только шесть. И эти числа в сказке Андерсена символичны! Символика 12-ти используется не только для обозначения количества («двенадцать братьев», двенадцать учеников Христа), но и для усиления таинственности, загадочности: ровно в 12 часов начинаются невероятные превращения и волшебство. Также это число символизирует порядок и гармонию. Бабушка часто рассказывала своим внучкам о том, как устроен надводный мир, и неоднократно рефреном твердила: «Когда вам исполнится 15 лет, тогда будет позволено выныривать из моря на поверхность, сидеть при лунном свете на скалах и видеть проплывающие мимо большие корабли, леса и города!». Почему был выбран автором именно этот возраст? В Дании, согласно обычаям XIX века, любая девушка считалась достигшей совершеннолетия, и её уже можно было выдавать замуж. Конечно, принцесс могли бы сопровождать на поверхность и тайком, но тогда бы русалки не прошли строгий обряд инициации личности, не приучились бы к самостоятельности! Ведь воспитание детей того времени очень сильно отличалось от современных методов!

И вот каждой из сестёр-погодок поочередно стало исполняться 15 лет. Самая старшая выплыла на поверхность и увидела великий город, где мерцали огни, как сто звезд. Она нежилась на песчаной отмели при лунном свете, а также слышала доносящийся до ее ушей звон церковных колоколов и шум проезжающих экипажей. Этими впечатлениями она поделилась с остальными членами семьи. Вторая сестра увидела закат Солнца, все небо казалось золотым, а облака были красные и фиолетовые. Также эту безымянную русалочку впечатлила стая диких лебедей, которая устремилась навстречу к Солнцу, как длинная белая вуаль. И нет, эти лебеди никак не были связаны с братьями Элизы из другой сказки Андерсена! Белые лебеди словно предвосхищали судьбу главной героини уже в финале, но об этом — чуть позже. Третья сестра забрела слишком далеко от дома — туда, где река впадает в море, видела прекрасные зеленые холмы с виноградниками, замки и фермы, слышала пение птиц. Но всю картину испортил эпизод, когда русалка по наивности и глупости заплыла в маленькую бухту и решила поиграть с маленькими детьми, купающимися в реке. Те ее испугались, а сама она была вынуждена уносить хвост от громкого лая собаки, которую прежде никогда не видела. А вот четвёртая сестра была не такой смелой, как остальные, и предпочла довольствоваться тем, что наблюдала дельфинов и китов посреди моря, которые пускали воду из своих ноздрей, словно фонтан. Пятая сестра Русалочки же родилась зимой, и ее первым впечатлением были айсберги, каждый из которых был похож на жемчужину. Автор сравнивает айсберг, как и дно моря, где живут русалки, именно с церковными башнями и колокольнями, построенными людьми. Айсберги явились пятой по счету русалке в самых чудесных формах и сверкали, как бриллианты. Сестрица была безмерно счастлива, восседая на одном из них, куда каким-то непостижимым образом взобралась, распевала песни и позволила ветру развевать ее длинные волосы. Также ее появление вызвало шторм — к вечеру небо заволокло тучами, гремел гром, в воду били молнии, а проплывавшие мимо моряки оказались на краю гибели! А пятая русалка спокойно смотрела, как в море бьет молния и тонут люди, и ее это сильно впечатлило.

[img]https://media.gettyimages.com/id/530929308/vector/the-little-mermaid-and-her-sisters.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=DDcKvgrRdhdupsoGYgzyq8GI2zDb0c3-gU5WxmUimnM=[/img]

Наконец, и самой Русалочке исполнилось-таки 15 лет, и сюжет сказки Андерсена развивался по знакомой нам из большинства экранизаций схеме: она всплыла на поверхность, увидела издалека большой корабль с тремя мачтами, а в окне каюты — прекрасного молодого Принца (дат. den unge Prinds), который просто оказался на тот момент в море и отмечал с экипажем свой день рождения. Юноше исполнилось 16 лет, и он, как отмечает далее автор, был похож на статую мраморного мальчика в саду у Русалочки. Но оставляет неясным, так ли это было на самом деле, или же героине сказки это только показалось? Как и в случае с обеими из пяти сестёр, в ту же спокойную и безоблачную ночь разразился шторм. И при этом неизвестно, появление ли Русалочки вызвало его, или же это было обычное природное явление? В итоге погибли все матросы и даже капитан, а вот сам Принц выжил, хоть и потерял сознание. И всё благодаря Русалочке, которая его спасла в ту ночь, никому об этом из семьи не рассказывала, а затем обратилась к Ведьме за помощью, дабы обрести человеческий облик и быть с ним рядом.

Колдунья, в свою очередь, «награждает» морскую принцессу физическими страданиями — неимоверной болью в ногах и кровоточивостью, будто та ступала по острым ножам и иглам. Позже к этому добавились и моральные терзания, хотя Русалочка думала, что знала все мысли Принца, а по факту — выдала желаемое за действительное и надеялась до последнего, что станет его избранницей. Принц же, со своей стороны, относится к Русалочке то как к сестре, то как к малому ребенку, то как к домашней зверушке, позволяя спать на бархатной подушке возле его покоев, или к красивой кукле, по статусу не ниже поющей рабыни, способной своими чудными танцами развлекать его персону. Но он никогда не воспринимал Русалочку в качестве своей будущей жены и наследницы престола в случае его смерти или гибели, правительницы земного государства. Зато Принцессу, невероятно схожую внешне с Русалочкой, он принимает без зазрения совести и объявляет о свадебном торжестве. Понимая весь ужас безысходности ситуации, Русалочка смиренно ждет восхода солнца (плакать, в отличие от множества фильмов и мультиков, она попросту не умела от рождения), ведь по предсказанию Ведьмы в случае неудачи ее ждала неминуемая смерть. Вот нет бы послать этого Принца куда подальше и связаться с каким-нибудь рыбаком! Так нет же, или добейся взаимной любви, или помри…

Русалочкины сестры пытаются спасти жизнь наивной влюбленной дурочке, предлагая совершить уголовное деяние на почве ревности — пронзить сердце зачарованным кинжалом, и капли крови мигом обратили бы всё вспять, вернув и триста лет жизни, и рыбий хвост, но та, хоть и берет этот кинжал с собой и направляется в шатер, в самый что ни на есть распоследний момент отказывается убивать Принца! Жаль, что сёстры и Морской Царь не догадались и не договорились морскую Ведьму прикончить! Глядишь, и дочка царская была бы спасена, и проклятие неминуемой гибели снято, все счастливы, все довольны, и обошлось бы все без лишней крови… Но что есть, то есть… И то, что Русалочка отказалась убить Принца, весьма предсказуемо. И отнюдь не любовь двигала ей в этот момент. Просто она либо осознала, что живой человек — не твоя собственность, и ты не имеешь права его трогать, и исполнять твои хотелки он не обязан. Либо находилась в таком отчаянии, что решила: раз жертвовать, то до конца, а там уж — будь что будет. В конечном итоге Русалочка совершает суицид, бросившись с корабля в волны, в этот самый момент восходит Солнце, и несчастная героиня, так и не познавшая женского счастья, неизбежно превращается в морскую пену… Как Снегурочка, испаряется, и на этом, собственно, и завершается сказка Андерсена в урезанном советской цензурой варианте и во множестве экранизаций, за исключением, разумеется, Диснея.

[img]https://media.istockphoto.com/id/531473170/vector/fairy-tale-the-little-mermaid.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=E4o6j19wn6v-cQfUc9vALGnkcwn9rj8qGaSTxrBET7w=[/img]

А в диснеевской версии вообще всё весело: харизматичный краб-музыкант Себастьян, обращающийся к морскому правителю, как гоблин/огр Подлиза к герцогу Игторну вроде «Ваше страхолюдие», пугливая рыбка, ведьма Урсула-узурпатор (еще и родственница королевской морской семьи в изначальном сценарии), песни-пляски, Король Тритон — чуть ли не морской бог... И дочка Ариэль, названная в честь персонажа из «Бури» Шекспира — бунтарка непослушная... Признайтесь, кто вот из вас не рыдал, смотря советский мультик 1968 года или полнометражное аниме студии Toei Animation под названием «Andersen Dowa Ningyohime» 1975 года, известное в русскоязычной версии как «Принцесса Подводного Царства»? А ведь эти экранизации были самыми близкими к первоисточнику Андерсена! А о чём же гласил сам оригинал сказки?

Стоит заметить, что экранный образ Русалочки слишком далек от книги. У Диснея и в аниме, известном в русском дубляже как «Принцесса подводного царства», есть определённые сходства: у обеих героинь есть свои собственные имена: у американцев — Ариэль (как и в одном аниме 1999 года, где Принц ныряет за Русалочкой с розовыми волосами во время ее суицида и уже ПОД ВОДОЙ (!) признается ей в любви, и история тоже имеет привычный нам счастливый конец), а у японцев — Марина(что могло бы вызвать путаницу и с «Приключениями русалочки Марины», которые вообще были сняты не по Андерсену). Поимённо названы и Принцы (Эрик — в одной версии и Фьорд — во второй), и Принцессы (одна, причём, оказалась поддельная и называлась Ванессой, а другая — Суоми). Также обе Русалочки находят мраморную статую не у себя в саду, а прямо на заброшенном корабле. Обе исследуют человеческие вещи и неправильно трактуют их предназначение. Кроме того, мультик и аниме показывали, что у Русалочки должен был быть хоть и пугливый, но закадычный друг в лице рыбки Флаундера или дельфинёнка Фритца, которого у нас переименовали в Фрика из-за нежелательных ассоциаций с Третьим Рейхом. В книге же корабли исследовали, в основном, её сёстры.

В сказке Андерсена с самого начала Русалочка была вынуждена терпеть боль, причем задолго до встречи с Ведьмой! Ещё когда в день её совершеннолетия ей надели венок из белых лилий и нацепили на хвост восемь устриц. Этот момент в экранизациях также был опущен. Правда, в аниме «Принцесса подводного царства» 1975 года русалочка Марина носила нечто вроде заколки с каким-то цветком, похожим на лотос, с белым жемчугом внутри него. Затем уже следовала и неизменная встреча с Ведьмой, которая в оригинале сказки в уплату за зелье не просто лишила Русалочку голоса, а суровым ножом и без наркоза ОТРЕЗАЛА ей ЯЗЫК! По идее, у неё от соленой морской воды должен был и рот кровоточить и разъедать, но Андерсен пощадил психику читателя, а режиссеры (по крайней мере, большинство из них) обходили стороной этот момент. В аниме 1975 года русалочка Марина уже выходила из обители Ведьмы немой, а в диснеевской версии Урсула заключила голос Ариэль в медальон. И лишь в одном мультфильме, где каждая сказка Андерсена начиналась с образа Сказочника и двух детей, едущих в карете, колдунья таки вырвала щупальцем Русалочкин язык и проглотила его!

Трансформация в человека тоже не романтична и ничего хорошего в принципе не сулит: сначала yfgbnjr обжигает хуже серной кислоты и доводит Русалочку вплоть до обморока, потом уже и каждый шаг адской болью отдается, словно по лезвиям идешь… И ни пожаловаться, ни вскрикнуть, ни сказать ничего нельзя. И становится вполне логично, по какой причине Принц не выбрал Русалочку в жёны: мало того, что она с ним буквально из разных миров была — Принц правил земным королевством, она была будущей королевой подводного, но, ступив впервые на землю, чувствовала себя фактически чужой! Налицо мы наблюдаем социальное неравенство — если в море-океане Русалочка была равной Принцу, то на поверхности ее статус значительно понизился до уровня рабыни и немой бродяжки без роду и племени, которая непонятно откуда появилась полностью голой у порога дворца! И странно, что ее обнаружил сам Принц и впустил во дворец, а не кто-то из его слуг! И что Русалочку не выгнали с позором, а приютили, накормили, обогрели и в шелка да бархат разодели! Но вот ее происхождение никого из действующих лиц особо не волновало. Русалочка развлекала Принца, как придворный шут, и этого было вполне достаточно. «Мой немой найдёныш с говорящими глазами» — вот самые ласковые слова, которых удостоилась Русалочка. И когда у неё ноги кровоточат на глазах у подданных, Принц не обеспокоен её состоянием здоровья, не бросается вызвать врача, не интересуется, что с ней не так. Просто воспринимает всё как должное. Да и как вообще Русалочка сумела бы управлять всей страной и быть законной супругой Принца, будучи фактически подопытной мышкой и немой калекой с кровоточащими ногами и ампутированным под корень языком?! Мало того, Русалочка не испытывает никаких подозрений, даже когда речь напрямую зашла о знакомстве Принца с потенциальной невестой и он уехал на королевские смотрины. А потом, когда решение жениться на другой было принято официально, Принц просто хладнокровно-благодушно заявил: «Ну ты же меня любишь, ты порадуешься за меня!». Самое обидное в этой ситуации — так называемые «русалочьи отношения» — их на самом деле нет, но Русалочка искренне верит и думает, что есть. А по факту она была для Принца просто удобная игрушка.

Да и для чего вообще в оригинале сказки были все эти мучения, граничащие с садо-мазохизмом?! Многие видят в этой сказке исключительно историю неразделенной любви молоденькой девушки к холодному юноше, которым ни при каких обстоятельствах не суждено было быть вместе. Общество видит в Русалочке жертву, в Принце — самовлюбленного эгоиста, который так и не понял своего счастья, а в его избраннице Принцессе — и вовсе коварную разлучницу, которая якобы увела у Русалочки мужа и все ее заслуги наглым образом присвоила себе! Есть предположение, что сказка учит тому, что каждая девушка, каждый человек должен оставаться самим собой и не продавать душу дьяволу, голос — ведьме, жизнь — постороннему, не идти на поводу своих чувств и мечтаний. Многого хочешь — мало получишь, а то и вообще останешься с носом... Также Русалочку обвиняли в пропаганде суицида в финале, в вечной готовности жертвовать собой, не думая о последствиях. Люди решили, что девушка с рыбьим хвостом ни разу не даёт понять Принцу, что любит его, занимает одну только позицию жертвы и сама виновата в трагичном финале:

- Знаете, что поняла? - написала одна из пользователей Твиттера. - Сказки учат плохому. Они учат женщин быть жертвами. Вот в чём была проблема Русалочке попросить не себе ноги, а хвост принцу?! Плавали бы себе счастливые, играли с дельфинами, жрали икру в гостях у папы-царя!

Также многие теперь встают на сторону Принца, так как осознали, что Русалочка не согласовывала с возлюбленным решение отказаться от жизни в подводном мире, и он её не предавал, клятв любви, подобно Зигфриду его возлюбленной Одетт, ей не давал, а потому никоим образом не виноват в столь грустном исходе. Кроме того, Принц вообще не знал Русалочку до ее появления во дворце и не подозревал о ее существовании! На тот момент, когда его вытащили из воды, Принц лежал в отключке, и понятно, что не помнил, как выглядела та самая девушка, что его спасла. В диснеевской экранизации Принц Эрик лишь на мгновение пришел в себя от песни Ариэль, а потом смутно припоминал ее внешность и голос. То же самое мы видим и в аниме «Принцесса Подводного царства», где русалочка Марина не только просит его жить, но и пытается исцелить чешуёй от своего рыбьего хвоста. У Андерсена же Русалочка просто поцеловала Принца в лоб, как покойника, оставила на берегу близ какой-то церкви или монастыря и уплыла восвояси...

Но на самом деле в сказке Андерсена Русалочка была озабочена скорее не поисками личного семейного счастья, а бессмертия. Это прослеживается уже в диалоге Русалочки с её бабушкой, как раз после сцены спасения утопающего принца во время шторма, когда главная героиня всего лишь поинтересовалась у неё, УМИРАЮТ ли люди на земле или живут вечно: «Если бы люди не тонули, могли бы они жить всегда, разве они не умирали бы, как мы здесь, в море?!» И этот вопрос главной героини всегда сбивал меня с толку, и я воспринимала книжную Русалочку слишком глупой, с ментальными нарушениями развития.

– Ну что ты! – отвечала героине Бабушка. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем! Мы – как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда! Устами Бабушки Андерсен отвечает утвердительно на вопрос, приводит нам зашифрованную цитату из Библии: «Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не погасит даже тлеющих углей. По справедливости судить Он будет» (Ис. 42:3), а затем объясняет читателям, что различие между людьми и русалками состоит не только в наличии рыбьего хвоста и ножек! В оригинале сказки автор опирался на европейскую мифологию, где дам с рыбьим хвостом принято называть Морскими Девами! А они, в свою очередь, ведут свое происхождение от греческих Сирен, внешний облик которых еще в римскую эпоху описывался как птиц с женскими головами. Или женщин с птичьим торсом. А вот с рыбьим хвостом изображать стали гораздо позднее. Причем и легенды, связанные с превращением Сирен в птиц, часто противоречили. Либо они изначально имели такой облик, как Гарпии, либо проворонили Персефону, дочь богини Деметры, и та превратила их в птиц то ли для помощи в поисках, то ли в наказание.

Самое важное сходство между Сиренами и Морскими девами заключалось во враждебном отношении к людям. И те, и другие чарующими песнями заманивали плывущих мимо путников на скалы или в иные ловушки, и моряки, забыв всё на свете, погибали вместе с кораблями. Сам Одиссей избежал коварных Сирен лишь благодаря предостережению Цирцеи/Кирки: он залепил уши своих спутников воском, а самого себя велел привязать к мачте. В иных версиях, придуманных уже в Риме, мимо острова Сирен проплыли и Аргонавты, которые уже возвращались с Золотым руном, и тоже спаслись от гибели, когда певец Орфей (тот самый, что влюбился в Эвридику и спускался в царство Аида ради неё) заиграл на кифаре и заглушил своей песней их голоса. Сиренам было предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из путников пройдёт мимо их острова, не поддавшись искушению. Поэтому, когда мимо них проплыл корабль Одиссея, они бросились в море и обратились в утёсы, либо сбросили перья и утопились. В версии с аргонавтами Сирены и вовсе грызли друг друга в ярости!

Но есть и один интересный момент: в греческих мифах и поэме Гомера «Одиссея» Сирены обладали обширными знаниями о прошлом и будущем, могли предсказать судьбу, их пение включало в себя обещание мантических истин Одиссею. Чародейки манили его на остров тем, что хотели сделать царя Итаки более всеведущим и мудрым. Они в этом плане напоминали цыган с их настойчивым требованием «позолотить ручку», которые не гнушались ограбить доверчивых прохожих. Также Сирены упоминали о страданиях ахейцев и троянцев, которые те перенесли по воле олимпийских богов, знали Сирены и о том, что «творится на лоне земли многодарной». И эти сакральные знания использовали во вред людям, все их обещания — чистейшая ложь и манипуляция сознанием героя, созданная лишь для того, чтобы «искусно» его убить. В Средние века с приходом Христианства Сирены рассматривались уже как аллегория поющих куртизанок и проституток, являлись символом мирских искушений. Вместо традиционных греческих музыкальных инструментов — лиры, кифары и арфы с флейтой — Сирены стали изображаться в искусстве как Морские Девы, с гребнем и зеркалом в руках, символизировавшими тщеславие. Со временем Сирен лишили и их прежнего сакрального могущества — их изначальный птичий образ исчез в небытии, а вот привычка топить корабли и даже особо не гнушаться людоедством остались в художественной литературе и европейском фольклоре вплоть до XIX века. Отныне вместо манипуляций со знаниями о грядущем Морские Девы, вытеснившие собой Сирен, мелодично выли и были показаны просто убийцами моряков. Неудивительно, что такой образ морских обитателей вызвал отторжение в обществе даже по меркам того времени, и этих существ священнослужители мгновенно записали в «нечисть», которой путь к Богу (Яхве или Иисусу Христу) был заказан.

Но спустя какое-то время в угоду христианству образ Морских Дев несколько смягчили и слили с духами воды — ундинами — из трактата алхимика Парацельса «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах». Этот трактат в оригинале являлся своего рода христианским манифестом, который объяснял, что существа вроде гномов, ундин, саламандр и сильфид — не нечистая сила, а символизм, духи стихий огня, воды, земли и воздуха, и они являются частью природы, созданной Богом Яхве в ТаНаХе и в Библии, где имя этого божества не упомянуто вовсе. Теперь в новой трактовке Парацельса духи воды таки умеют любить людей, но жаждут не столько земной любви и семейного счастья, сколько возможности обретения бессмертной души через брак с ними, чтоб и жизнь себе продлить, и в Рай попасть суметь. Та же «Русалочка» Андерсена тоже не оказалась исключением в этом плане. Бабушка поведала ей, что, несмотря на высокую продолжительность жизни (300 лет, как у Черепахи Тортиллы), Морские Девы вовсе не обладают бессмертной душой! Её носителями являются именно люди, которые после смерти могут попасть в Рай (о наличии Ада и наказании грешников Старушка была не в курсе). А вот сами они, согласно распространенной в XIX веке философии о протоплазме или библейской истории Адама, не имели ни возможности переродиться, умирали насовсем и не имели даже местного подводного кладбища! Их тела просто превращались в морскую пену на гребне волн... Прям как в случае с Адамом — Бог Яхве создал его из земли («адама» — на иврите), и он в эту землю, как в изначальное состояние, и вернулся после смерти...

Далее сказка повествует о том, каким образом Морские Девы, в том числе - и наша Русалочка, всё-таки могут получить возможность обрести эту самую душу:

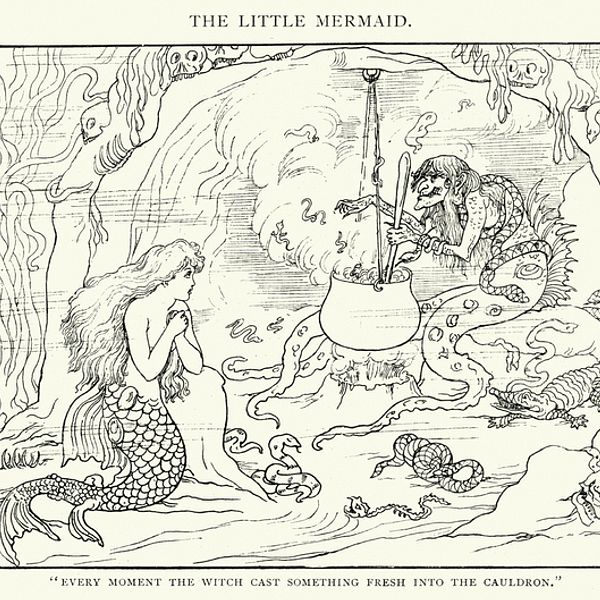

«Можешь, — сказала Бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою».

Здесь снова зашифрована библейская цитата: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2,24). Иными словами, Русалочке завуалированно предлагалось не просто добиться взаимности чувств, но и совершить Таинство Венчания! При этом избранником Русалочки мог быть абсолютно ЛЮБОЙ человек, необязательно Принц! Главное ведь то, что он должен был предложить руку и сердце героине и повести ее к алтарю. В 19-м веке все мирские вопросы подобного рода решал не ЗАГС, а церковь! А поскольку Русалочка вдобавок ко всему была некрещёная, не знала тонкостей христианства, то данный план также потерпел крах. Но у современных читателей возникает вполне логичный и животрепещущий вопрос, откуда Бабушка Русалочки вообще была столь осведомлена о людской религии и обычаях, в которые её даже не посвящали?! Ведь люди и Морские Девы были врагами, у них не было резона совершать культурный обмен! Предысторию Бабули Андерсен также оставил за кадром.Русалочка, естественно, испугалась смерти, намотала на ус бабушкины нравоучения и начала действовать. То есть по ходу повествования выясняется, что именно сама родительница собственными руками невольно подтолкнула любимую внучку на принятие необдуманного решения и даже поспособствовала той трагедии, которая случилась потом с ней! Ох, не той даме Ведьма отрезала язык, получается! Тогда как во многих экранизациях обычно Русалочка додумывается до этого сама. Кстати, о Ведьме. В оригинале сказки Андерсена этот персонаж весьма значительный, являлась исключительно посредником меж двух миров, как славянская Баба-Яга, тогда как в большинстве экранизаций, кроме советского фильма, ей выделялась роль отрицательного персонажа, антагонистки и даже узурпатора в диснеевской версии. Причем внешность Морской Ведьмы в сказке не описана и остаётся на усмотрение художников. Зато было сказано, что она обитала где-то за водоворотами и странными обитателями бесплодных морских земель — полипами, полуживотными-полурастениями, похожими на стоглавых змей, вырастающих из земли. Своими ветвями, представляющими собой длинные склизкие руки с пальцами, полипы хватали всё, что ни попадется им на глаза, и беспощадно разрушали, убивали и пожирали! Русалочке лишь чудом удалось их избежать, тогда как предыдущая Морская Дева, рискнувшая проплыть мимо, была мигом задушена!

Русалочка появляется перед Ведьмой, и что же она слышит? «Наверное, я знаю, чего ты хочешь! Это очень глупо с твоей стороны! Тем не менее, ты должна иметь свою волю, потому что она принесет тебе несчастье, моя прекрасная принцесса! Ты бы хотела избавиться от своего рыбьего хвоста и вместо этого иметь две подпорки, дабы ходить, как люди, и чтобы молодой Принц влюбился в тебя, и ты могла бы иметь его и бессмертную душу! Но помни, как только ты примешь человеческий облик, ты никогда больше не сможешь стать русалкой/Морской Девой! Не видать тебе своих сестёр и отца, и, если ты не завоюешь любовь Принца, если он не забудет ради тебя отца и мать, не прильнет к тебе всем своим умом и не позволит священнику вложить ваши руки друг другу, дабы стать мужем и женой, тогда ты не получишь бессмертной души! В первое утро после того, как он женится на другой, твое сердце должно разорваться на части, и ты станешь пеной морской!» — такими словами Русалочку встретила Ведьма. Как и в большинстве других сказок Андерсена, ее спутниками были жабы да змеи, угрями та натирала свой котёл, а в само зелье добавила свою собственную черную кровь, дабы напиток стал острее лезвия меча! По сути, Ведьма говорит Русалочке теми же словами, что и ее Бабушка, но добавляет и свои условия, не указывая конкретных сроков для охмурения Принца, в отличие от диснеевской версии, где Ариэль на всё дается три дня. И никакого поцелуя истинной любви в сказке Андерсена нет. По авторскому замыслу, Принц должен был обвенчаться с Русалочкой в храме, а душу бессмертную она бы получила не после свадьбы сразу, ибо это — не материальная ценность, а во время самого ОБРЯДА!

Примечателен ещё и образ самой Принцессы, которая в финале сказки стала избранницей Принца. В оригинале Андерсена она была внешне похожей на Русалочку, словно сестра-близнец, да и то, что эта девушка была особой королевских кровей, выяснилось уже ближе к концу повествования! Но когда Русалочка вытащила спасённого в шторм Принца на берег, неназванная героиня была просто... послушницей монастыря или церкви, не более того! Автор тем самым подчеркивает ее набожность и доброту, когда молодая девушка позвала на помощь других обитателей монастыря, за кадром выхаживала в стенах обители будущего монарха и, когда тот окреп, снарядила в обратный путь домой. И Принц, и Русалочка думали о ней практически одинаково, причем последняя втайне радовалась тому, что из-за обета безбрачия и нахождения в обители молодая Монахиня никогда не выйдет замуж за Принца. Но вышло всё иначе: ближе к финалу как-то прознали, что эта девушка не была изгнана в монастырь, как бывает в реальной жизни с несостоявшимися монархами, а воспитывалась там, будучи Принцессой, вместо дворца и толпы слуг да гувернанток! Современный читатель, конечно же, будет искренне недоумевать: КАК Принцесса смогла постричься в монахи, а потом, как ни в чем не бывало, через некоторое время снова вернуться в светский мир, где это видано вообще?! Но в сказке все произошло более логично и приемлемо. Андерсен показывал свою героиню имеющей сплошь христианские добродетели: скромность, набожность, доброту и участие, смирение. Принцесса-Монахиня просто идёт по своему жизненному пути, а Принц возникает перед ней как бы сам собой – так договорились их родители, она просто следует их воле. А тогда еще и исполняет свой долг, не бросая утопающего на произвол судьбы. И разлучницей в полной мере этого слова девушку в сказке назвать нельзя. Не с кем было разлучать!

Принцесса всего лишь оказывала первую помощь человеку, попавшему в беду, и знать не знала, что ей вскоре придётся за него выходить замуж! Это скорее обстоятельства сложились столь странным образом, и вины Принцессы-монахини в этом нет абсолютно никакой. Единственное, в чем заключается истинное противопоставление Русалочки и Принцессы в сказке Андерсена, — это в наличии набожности и бессмертной души у последней, а если учесть, что Принцесса является внешне точным подобием Русалочки, то напрашивается вывод о том, что она является её своеобразным альтер-эго. Благочестивая девушка из монастыря имела все шансы заполучить Принца, в отличие от бездушной Морской Девы. И нет в этой сказке никакой драмы, измены или ревности со стороны всех действующих лиц друг к другу, как мы привыкли это воспринимать, судя по многочисленным экранизациям. И вообще, это — единственная сказочная история, где нет злодея как такового! Ведьма — типичный отшельник и посредник, она говорит всё как есть, заключая сделку с Русалочкой. Ей нет никакого дела ни до своих клиентов, ни до Морского царя. Она всего лишь делает свою работу. Принцесса также не имеет антагонистических черт, от неё в оригинале сказки Андерсена не стоит ожидать какой-либо интрижки или сцен ревности. О душевных и физических муках Русалочки она даже не догадывалась!

Как и предыстория Бабушки, ранняя жизнь Принцессы до монастыря и встречи с Принцем остается тайной, покрытой мраком. И когда Русалочка на рассвете внезапно пропадает с корабля (а мы-то знаем, что она утопилась и стала морской пеной, а королевские молодожены в это время спали), неназванная Принцесса-монахиня сразу же вместе с Принцем пускается на её поиски! И когда она догадывается, глядя в море, что с Русалочкой случилось что-то страшное и непоправимое, реагирует на это с великой скорбью! Какая же после этого Принцесса — коварная дрянь, которая у Русалочки якобы парня отбила?! По факту страдания и муки Русалочки не были нужны никому, кроме неё самой. Принц жил своей жизнью, Принцесса — своей... Никто не черпал из переживаний юной Морской Девы «злобной радости», намеренно издеваясь над ней. Это выглядело так, словно сама Русалочка из темных морских вод пришла в чужую сказку, где ей попросту не оказалось места. Да и заварившая всю эту кашу своим длинным языком Бабушка Русалочки ближе к финалу так горько о том пожалела, что лысая осталась — это нам известно по словам одной из пяти сестёр. И был бы нам важный урок: многого хочешь — мало получишь, а то и вообще без всего останешься, да и религиозный фанатизм до добра тоже не доводит, если бы не продолжение финала. Но, как ни странно и ни парадоксально, смерть Русалочки оказывается путем к бессмертию. За отрезанный язык и ноги в крови, а также душевные метания и несостоявшееся убийство ей полагается плюс к карме, а вот спасение утопающего, на что не всякая Морская Дева способна, почему-то не учитывается в качестве добродетели!

Как только героиня превращается в морскую пену, в самом конце сказки Русалочку встречают некие Дочери Воздуха (дат. Til Luftens Døttre!), сильфиды, то бишь, которые, казалось бы, ни к христианству, ни к самой героине не имеют никакого отношения. Но у Андерсена они выполняют роль эдаких Ангелов-Хранителей, совершают добрые дела и помогают людям в надежде когда-то оказаться в Царствии Небесном. «У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить её себе добрыми делами… / Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, мы навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду… Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле», — пишет автор. Дочери Воздуха по какой-то неизвестной причине жалеют Русалочку Андерсена и дают ей, по сути, второй шанс на обретение сакральной голубой мечты! Хотя её испытательный срок все так же составляет триста лет, которые она профукала на земле, отныне для достижения души и бессмертия Русалочке нужно нехило потрудиться! Во-первых, она должна выполнять с Дочерьми Воздуха их общую миссию, творить добрые дела в надежде попасть в Царствие Божие/в Рай. А во-вторых, здесь было все не так уж просто: собственной воли Русалочка была напрочь лишена, и теперь ее миссия зависела не от бракосочетания и венчания с любимым мужчиной, а от хорошего поведения малолетних детей! Если ребенок вел себя хорошо, то срок убавлялся, а если плохо — добавлялись лишние дни в зависимости от слёз, пролитых в виде дождя! И да, эти дни также придётся отрабатывать...

Такое вот средневековое напутствие для детей, дабы те помогли Русалочке в достижении ее сокровенной мечты! И финал андерсеновской истории со своеобразным грустным хэппи-эндом получился, для нас же весьма нелогичный. Хоть что-то да досталось Русалочке в качестве компенсации. Сказка Андерсена, на самом деле, глубоко христианская в первоисточнике, в ней отражено представление о том, что путь к вечному блаженству может лежать через испытания, страдания, лишения, борьбу с соблазнами, но главное на этом пути — любовь, да и то не бескорыстная с данной точки зрения. Но такой подход к обретению бессмертной души верен только для тех существ, которые в христианстве обычно считаются нечистью. К ним и относилась Русалочка, ранее была позабытая ныне Ундина Фридриха де Ла Мотта, у которого Андерсен позаимствовал много чего, а потом и Лорелея Гейне и другая русалка, уже из творчества Оскара Уайльда, где теперь уже рыбак пытался отказаться от своей души в пользу водяной девы. Но, к сожалению, все эти истории закончились сплошной уголовщиной и самоубийством со стороны главных героинь, и в результате они остались и без жизни, и без возлюбленных, и без души...

А привнёс в зарубежную литературу конца 19-го века этот сюжет известный алхимик Парацельс со своим трактатом «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах». Он писал, что водные люди могут прийти к нам из своих вод, позволить нам увидеть себя, иметь с нами дело и быть с нами, а затем вернуться в свои воды. Они имеют вид людей, но, как и животные, не имеют души. Однако, если брак происходит между русалкой и мужчиной от Адама, и она ведет с ним хозяйство и рожает, то эти дети берут начало в мужчине. Поскольку отец — мужчина от Адама, в такого ребенка вливается душа, и он становится настоящим человеком, у которого есть душа и вечная жизнь. Теперь, если русалка выйдет замуж за человека от Адама, она также получает душу, так что, как и другие женщины, она искуплена Богом и через Бога. До такого брака русалки имеют вид людей, но у них нет души. Однако, если они вступают в союз с человеком, Бог дает им душу. Но остается неясным, откуда вообще взялись истоки этого тезиса. В XIX веке люди были глубоко верующие и размышляли исключительно на философские темы — о бессмертии души, о сотворении и устройстве мироздания и т. д. Трактат Парацельса был очень актуален по тем временам и оказал большое влияние на литературу того времени. В европейском фольклоре возникла легенда о русалке Мелюзине, которая имела в себе животное начало, но стремилась выйти замуж за человека и даже рожала от него детей! Это был поистине настоящий прорыв — лишь в немногих сюжетах с хорошим концом стали появляться люди-амфибии, сохранившие от своих родителей морские черты. Также Мелюзина являлась "плодом любви" от короля Албании и водяной феи Прессины, которая обворожила его своим пением. Условием женитьбы смертного на фее было никогда не видеть процесса ее родов и даже новорожденных, но король нарушил обещание, и фея удалилась с тремя дочерьми, двух из которых звали Мелиор и Палатина, на Затерянный остров. Более поздние легенды связывали Мелюзину с графством Люксембург.

Фридрих де Ла Мотт Фуке свою Ундину превратил из водного духа-элементаля в аналог славянской русалки или греческой нимфы. Произведение было опубликовано еще раньше андерсеновской истории — в 1811 году, и оно уже сильно больше похоже на народный фольклор о русалках. Кто помнит, Ундина появилась в семье рыбака после того, как их родная дочь утонула. Потом выяснилось, что не совсем утонула, а была похищена водными духами и заменена на Ундину, чтобы та могла получить себе бессмертную душу, на сей раз — просто выйдя замуж за человека, на сей раз — не безымянного Принца, а рыцаря Хульдебрандта, без обрядов венчания и прочего. Всё это было влиянием христианства, которое в 19 веке еще было ого-го! Ганс Христиан Андерсен, географически располагаясь в Дании, был во многом вдохновлён историей немецкого коллеги по перу, который в России получил аж две версии перевода — в прозе и стихотворную, в издании Жуковского. В 1837 году, вскоре после завершения своей рукописи «Русалочка», Андерсен написал другу: «Я не позволял, как де ла Мотт Фуке в «Ундине», обретению русалкой бессмертной души зависеть от инопланетного существа, от любви человека. Я уверен, что это неправильно! Это зависело бы скорее от случая, не так ли? Я не приму такого рода вещи в этом мире. Я позволил своей русалке следовать более естественному, более божественному пути». В итоге сказка Андерсена о Русалочке обрела ошеломляющий успех, а «Ундина» осталась в тени и с годами была предана забвению.

[img]https://sun9-75.userapi.com/impg/CfHyRBWmYMvhLtxu5IHv0R3Dy_p6uTZ4d4IUzw/_8yu8qTySpc.jpg?size=1057x1080&quality=95&sign=45cb5fc70bcd100db2e12d16ed494af2&type=album[/img]

Видно, чтобы советские дети на религиозный дурман не велись, советские переводчики философский мотив бессмертия души отмели, а религиозную концовку с Дочерьми Воздуха урезали, посчитав несусветным бредом, как и японцы в свое время, создав аниме «Принцесса подводного царства» и новую версию 1999 года, где Принц спас Русалочку и признался ей в своих чувствах. Да и во множестве экранизаций христианско-философский смысл сказки Андерсена был убран — немногие его поймут, да и прибыль вряд ли принесет. А вот любовная история с почти шекспировским финалом — дело другое. Хотя японские режиссеры других аниме и мультяшных версий "Русалочки", пытаясь сохранить изначальный смысл первоисточника, заменяли Дочерей Воздуха на ангелов или воздушных фей. Примечательно, что в 1891 году, примерно через 50 лет после публикации андерсеновской «Русалочки», Оскар Уайльд продолжил развивать эту идею бессмертия души и русалок в своем произведении «Рыбак и его душа». А потом появилась «Лорелея» Г.Гейна... Однако, в отличие от андерсеновской Русалочки, у всех этих героинь — Лорелеи, Ундины, Русалки — обретение бессмертной души зависит напрямую от любви человека, и в конце они и сами гибнут, и возлюбленных из мести губят, и не получают ровным счетом ничего. А андерсеновская героиня выше возмездия. Даже умерев, она испытывает не скорбь и гнев, а радость и проявляет нечеловеческое великодушие, отпустив Принца с улыбкой и поцелуем. И ее дальнейший путь и пролегает в Божие Царство — в Рай... Так где же здесь трагедия?! Все же для неё закончилось прекрасно, в какой-то степени с точки зрения религии! И сказка вовсе не учит тому, что молодым девочкам нужно привлечь в свою жизнь холодного мужчину и постоянно жертвовать собой. Надо понимать и сакральный смысл сказки. Кроме того, у нас, у людей, уже ЕСТЬ БЕССМЕРТНАЯ ДУША изначально, а потому проходить через то, что прошла Русалочка, вовсе не обязательно. И вообще, сказка – это просто сказка. Не стоит в ней выискивать и воспринимать как какое-то руководство к действию, как, впрочем-то, и в песнях! Литературное произведение, творчество — отдельно, реальная жизнь — тоже.

Новость отредактировал Летяга - 28-12-2024, 10:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Ключевые слова: Русалочка бессмертная душа мифология Морской царь Сказка религия Христианство авторский текст